Javier Monteverde, productor musical y alma mater de los estudios Cezanne Producciones, es nuestro artista del mes de enero. Acaba de ganar recientemente un Latin Grammy por el disco Kaleidoscope, de Isabel Dobarro, que, curiosamente, se grabó con uno de nuestros Steinway & Sons de la serie B.

Continuar leyendo «Artista del mes: Javier Monteverde»Artista del mes

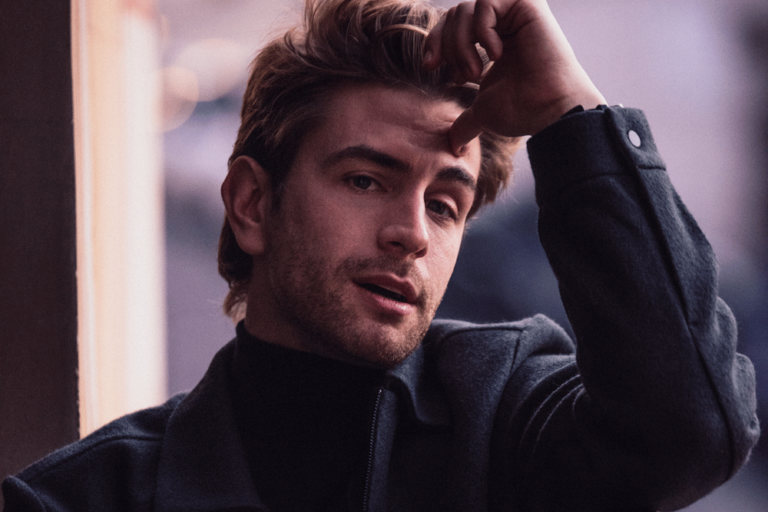

Artista del mes: Coque Jiménez

Este mes dedicamos nuestra sección a Jorge Jiménez Casado, conocido artísticamente como Coque, un joven pianista y director de orquesta que está dando mucho que hablar en el panorama musical.

Continuar leyendo «Artista del mes: Coque Jiménez»Artista del mes: María Miró

En esta ocasión, nuestra sección “Artista del mes” de nuestra tienda de pianos, está dedicada a la soprano María Miró. Repasamos su trayectoria y charlamos con ella para conocer su punto de vista sobre la música clásica, la ópera y la zarzuela, entre otras cuestiones. Esperamos que disfrutes con la lectura.

Continuar leyendo «Artista del mes: María Miró»Artista del mes: Iago Campello

Nuestra sección está dedicada en esta ocasión a Iago Campello Álvarez, pianista y gestor cultural que, pese a su juventud, tiene un extenso recorrido profesional.

Precoz como pocos, comenzó a tocar el piano siendo muy joven. Obtuvo un grado en estudios culturales, con especialización en Economía Cultural, por la Universidad Erasmo de Róterdam. Asimismo, completó un máster en Economía Cultural y Emprendimiento en la misma institución.

Su interés por la gestión musical comenzó muy temprano. Con tan solo 12 años de edad, la pasión de Iago Campello por la ópera le llevó a crear un perfil/blog de Instagram dedicado a la lírica, @opera_arias. Entrevistó a numerosos músicos, como Lise Davidsen e Ismael Jordi.

En 2020, durante el confinamiento a causa de la pandemia, vio en internet la oportunidad de continuar difundiendo la música. Organizó un festival en línea en el que participaron 16 artistas, entre los que destacan Roberto Alagna, Amina Edris, Brian Jagde y Rocío Pérez.

En 2024, dio una conferencia sobre la difusión de la música antigua en una conferencia organizado por el Instituto Nacional Esloveno de las Artes y las Ciencias, en el marco del Festival de Radovlijca, en Eslovenia.

A lo largo de estos años ha trabajado por cuenta propia con diversos artistas tanto en el ámbito de las redes sociales como el de agente y también trabajó en GoDirect Artists Management, en Madrid.En la actualidad, es agente asociado (Associate Artist Manager) en el departamento de cantantes de la oficina londinense de Intermusica, donde trabaja junto a Nathan Morrison.Nuestra entrevista con Iago Campello

A continuación, puedes leer la entrevista de Hinves con Iago Campello, en la que nos habla de su experiencia como pianista y gestor artístico.

1. Comenzaste tu carrera en la gestión artística a una edad muy temprana, incluso creaste el blog @opera_arias en Instagram a los 12 años. ¿Qué te motivó a iniciar ese proyecto y cómo influyó en tu desarrollo profesional?

Fue algo bastante espontáneo. Tocaba el piano y, al descubrir la ópera, me fascinó inmediatamente el sonido de la voz operística. Justo se cumplen 10 años de ese momento.

En aquel entonces, no había mucha divulgación de ópera en redes sociales, así que decidí compartir mis descubrimientos desde mi propia perspectiva. Este proyecto marcó profundamente mi desarrollo profesional, ya que me permitió conectar con personas del sector (artistas, gestores, críticos…) y, poco a poco, fui profesionalizándome y entendiendo que esa pasión podía convertirse en una carrera profesional.

2. En marzo de 2020, coordinaste un festival virtual que contó con artistas de renombre como Roberto Alagna y Amina Edris. ¿Cómo surgió la idea y qué desafíos afrontaste al organizar un evento de esa magnitud en línea?

Ya tenía cierta experiencia con el formato takeover, invitando a cantantes a tomar el control del blog durante 24 horas y compartir su día a día en funciones. Cuando llegó la pandemia y se cancelaron todas las funciones, pensé que sería interesante mostrar cómo vivían los artistas ese momento de confinamiento.

Algunos compartieron recetas, otros consejos técnicos… La respuesta fue increíble. Gracias a eso, logré reunir un cartel de artistas excepcionales, a quienes estoy muy agradecido.

3. Actualmente, formas parte del equipo de Vocal y Ópera en Intermusica, trabajando junto a Nathan Morrison. ¿Qué aprendizajes estás obteniendo en esta posición?

Intermusica es una agencia internacional que trabaja con artistas y promotores por todo el mundo. Es un equipo muy profesional y con mucho conocimiento de la industria, además de una reputación y una historia de más de 40 años. Estoy aprendiendo muchísimo, tanto de la dinámica del día a día como del intercambio con colegas que tienen trayectorias muy diversas. Trabajar en una agencia grande e internacional es una experiencia muy enriquecedora.

4. Tu formación incluye estudios en Artes y Cultura, así como en Gestión Cultural, Economía Cultural y Emprendimiento. ¿Cómo aplicas estos conocimientos en tu trabajo diario como manager artístico?

Mis estudios me han dado una base sólida tanto a nivel teórico como práctico. Me han aportado pensamiento crítico, herramientas de gestión y una comprensión global del sector cultural. Todo esto es esencial cuando se trata de tomar decisiones estratégicas en la carrera de un artista o resolver situaciones complejas.

5. Como pianista de formación, ¿cómo influye tu experiencia musical en la gestión y representación de artistas, especialmente en el ámbito vocal y operístico?

Haber sido músico (de formación) me da una perspectiva muy valiosa: puedo leer partituras, entender el repertorio y empatizar con los procesos creativos del artista. Esa comprensión facilita un acompañamiento más completo y sensible. Creo que tener formación en gestión y también musical es una ventaja en esta profesión (y muchas otras del sector).

6. Steinway & Sons es sinónimo de excelencia en el mundo del piano. Desde tu perspectiva, ¿qué impacto tiene un instrumento de esta calidad en la carrera de un pianista?

Al final, el instrumento es la herramienta principal de trabajo y el material es clave. Pasé un verano trabajando en una tienda de pianos en la que contaban con pianos de todo tipo de gamas. Ahí tuve la ocasión de probar muchos pianos y de, realmente, ver la magia que se podía crear con algún tipo de instrumentos.

7. Has vivido y trabajado en diferentes países, incluyendo España, Francia, Países Bajos y Reino Unido. ¿Cómo ha enriquecido esta experiencia internacional tu visión sobre la gestión artística?

Pues vivir en diferentes países, con respecto a mi visión sobre gestión artística, ha permitido conocer cómo funcionan distintos mercados culturales y también conocer a gente muy interesante del mundillo. Hoy, al tratar con promotores de diversos países, esa experiencia me resulta de gran ayuda. Además, disfrutar de grandes producciones en teatros emblemáticos de las ciudades en las que he vivido ha sido una fuente constante de inspiración profesional y personal.

8. La visibilidad digital se ha vuelto clave. ¿Qué papel crees que debe jugar la imagen pública del artista, más allá del talento musical?

Hoy en día, tener presencia en redes sociales es casi indispensable. Una estrategia digital bien pensada puede marcar una gran diferencia. He trabajado varios años como social media manager para artistas y he visto cómo una buena gestión de su imagen en línea no solo fortalece el vínculo con el público, sino que puede abrir puertas a nuevas oportunidades profesionales.

Si te ha gustado este posts sobre «Artista del mes: Iago Campello» seguramente te interesará…

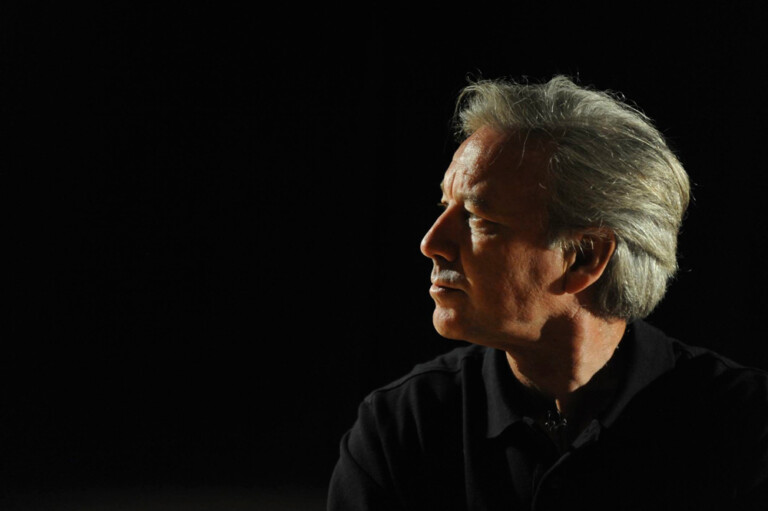

Artista del mes: Ángel Gil-Ordóñez

En esta ocasión, el artista del mes es Ángel Gil-Ordóñez, uno de los directores de orquesta más valorados e innovadores de la actualidad. Nacido en España en 1957, creció en una familia de intelectuales.

INGENIERÍA Y MÚSICA: DOS DISCIPLINAS COMPATIBLES

Durante la adolescencia estudió violín, pero su objetivo era dedicarse profesionalmente a la música. Para superar las reticencias familiares, llegó a un acuerdo con sus padres: estudiar Ingeniería en la universidad y, después, estudiar en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En 1974, comenzó los estudios superiores de música, centrándose en violín, polifonía, dirección coral e historia de la música, entre otras disciplinas. Asistió a clases magistrales de análisis musical con Jacques Chailley.

FORMACIÓN INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL

Años más tarde, se trasladó a Francia para estudiar música contemporánea en el Centro Acanthes de París, donde recibió las enseñanzas de Iannis Xenakis, Irvine Arditti, James Wood, Claude Helffer y Rudolph Frisius, además de las clases magistrales de dirección con Pierre Boulez.

En 1985, se trasladó a Múnich, donde estudió con Sergiu Celibidache, director de la Filarmónica de Múnich. Asistió a cursos de dirección en la Scuola di Alto Perfezionamiento Musicale de Saluzzo (Italia) y estudió composición con Günter Bialas, Paul Engel y Fredrik Schwenk.

En 1997, llegó a Estados Unidos, país donde se estableció definitivamente. Allí cofundó, junto con Joseph Horowitz, el PostClassical Ensemble, un proyecto pionero en su apuesta por crear una nueva experiencia para el público de los conciertos. A través de una programación innovadora, explora la música en su contexto cultural e histórico, integrando teatro, danza y artes visuales, entre otros.

NUESTRA ENTREVISTA CON ÁNGEL GIL-ORDÓÑEZ

A continuación, tienes la entrevista completa en la que Ángel Gil-Ordóñez nos habla de sus inicios en el mundo de la música, sus proyectos, sus compositores favoritos y su vida en Estados Unidos.

Todo empezó con un concierto de Celibidache… ¿Qué quedó grabado en su memoria de aquella experiencia en el Teatro Real y cómo sigue influyendo hoy en su manera de dirigir?

En abril de 1978, asistí a un concierto de Sergiu Celibidache al frente de la Sinfónica de Londres en el Teatro Real. En el programa, Romeo y Julieta, de Prokófiev. Fue una experiencia inolvidable, una epifanía. Pero todavía más increíble fue que, al año siguiente, Celibidache estuvo al frente de la Orquesta Nacional de España en dos programas de la temporada. Transformó la orquesta y el coro. Me colé en todos los ensayos que pude y, en ese momento, decidí que tenía que estudiar dirección de orquesta con aquel fenómeno.

Trabajar con Celibidache durante varios años marcó profundamente mi visión musical. Su enfoque, basado en la espontaneidad y la creación de condiciones para que el sonido se convierta en música, sigue siendo esencial en mi trabajo.

Usted estudió Ingeniería antes de dedicarse por completo a la música. ¿Cree que esa formación técnica ha influido de alguna forma en su enfoque como director?

Sin lugar a dudas. El proceso lógico en la ciencia y tecnología es muy similar al proceso musical. Yo siempre comparo una partitura con el plano de un edificio o de una obra de ingeniería. El papel contiene todos los elementos de la obra y el experto en cada materia es capaz de descifrar todos los elementos necesarios para su realización. Pasamos de lo unidimensional a tres o más dimensiones. La música añade una nueva dimensión, el tiempo.

El piano ha estado muy presente en la historia del repertorio sinfónico. ¿Tiene alguna obra con piano que considere especialmente reveladora o transformadora?

Yo tengo especial predilección por el Concierto n.º 4 de Beethoven, en el que el compositor introduce por primera vez una narrativa en un concierto. Cada movimiento está inspirado en un pasaje del mito de Orfeo y Eurídice.

Otros conciertos que me parecen reveladores son el Concierto n.º 2 de Brahms y el Concierto en Sol Mayor de Ravel. Con ese concierto, Brahms escribe prácticamente una sinfonía con la participación de un piano, más la inclusión de ese dúo tan innovador y sublime en el que el piano dialoga con el violonchelo. Ravel refleja de manera extraordinaria el París de los años 20 y 30: la canción popular francesa, las locuras de las vanguardias (surrealismo y dadaísmo) y el jazz norteamericano que revoluciona las noches parisinas.

En sus proyectos con PostClassical Ensemble, a menudo elimina los intermedios tradicionales en los conciertos. ¿Qué busca al romper con esa estructura clásica?

Mi interés radica en cómo integrar lo interdisciplinar para ofrecer conciertos que tengan sentido y resulten atractivos. No hay una receta específica, sino muchas posibilidades. Nosotros, en muchos casos, optamos por la idea de contar una historia: ¿Qué pasaba por la cabeza de Ravel al escribir su Concierto de piano en Sol? ¿Cómo traslada Mahler la poesía china de la dinastía Tang a su “Canción de la Tierra”?

Presentamos programas compactos, sin intermedios, para mantener la unidad temática y captar mejor la atención del público. Al final, invitamos a los asistentes a quedarse en la sala y conversar con los artistas, creando un espacio más íntimo y cercano.

¿Cómo fue trabajar tan estrechamente con el historiador musical Joseph Horowitz? ¿Cómo se complementan sus visiones?

PostClassical Ensemble nació con el propósito de transformar la experiencia del concierto y atraer nuevos públicos. Siempre me pregunté por qué personas con gran interés cultural no asistían a conciertos clásicos. La clave estaba en el formato: si no te has formado en la estructura tradicional de un concierto, puede parecer inaccesible.

Tuve la gran fortuna de contar con Joseph Horowitz como productor ejecutivo durante muchos años. Su enfoque me permitió ver que integrar elementos de referencia visuales, danza o narración, hacía la música más cercana, de modo que se llegaba a un público más amplio, incluyendo a los jóvenes. Así, el concepto post-classical surgió como una nueva manera de programar el repertorio clásico. Desde que mi colaboración con Horowitz terminó, hace tres años, he incorporado la figura del guest curator, lo que ha enriquecido nuestros programas y ampliado la audiencia. En estas últimas temporadas, hemos logrado llenar todas las salas.

¿Qué obra del repertorio español cree que aún está injustamente olvidada fuera de nuestras fronteras?

Hay infinidad de repertorio español que está totalmente ausente fuera de nuestras fronteras. Solo en el siglo XX, compositores como Óscar Esplá, Roberto Gerhard y Xavier Montsalvatge son prácticamente desconocidos en Estados Unidos.

Extraordinarios intérpretes como Alicia de Larrocha, Montserrat Caballé y Plácido Domingo han impulsado allí la presencia española, pero no tanto el repertorio. Es muy importante que los músicos españoles consideren seriamente incorporar obras de nuestro repertorio en sus actuaciones fuera de España para ampliar esta presencia, sin dejar de lado el repertorio con el que se sienten a gusto. Existe siempre ese temor a ser catalogado. No es mi caso. Tan universal es dirigir Joseph Haydn o Charles Ives como Manuel de Falla o Benet Casablancas.

En sus programas multidisciplinares, ha integrado música con cine, danza y teatro. ¿Cuál ha sido el maridaje más inesperado o desafiante?

La elección del guest curator o comisario es esencial para crear la unidad perfecta de cada programa y que todos los elementos funcionen. Me gusta invitar a especialistas en otras disciplinas: expertos en artes visuales, teatro, cine y, también, científicos. Sus conocimientos en cada especialidad aportan nuevas ideas y dimensiones a la experiencia musical. Además, es una gran satisfacción personal experimentar el proceso de creación de cada programa con estas personas. Aprendo mucho. Probablemente, el maridaje más desafiante es con temas científicos, porque la historia que queremos contar está más basada en sensaciones que en hechos o asuntos concretos.

Lleva más de 30 años en Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la música española en ese país durante este tiempo?

Desde 1997, he estado muy comprometido con la difusión de la música española, colaborando con el gran pianista español Pedro Carboné, recientemente fallecido. También tuve la gran fortuna de contar con Antonio Muñoz Molina durante su mandato como director del Instituto Cervantes en Nueva York.

En 1998, me nombraron principal director invitado de Perspectives Ensemble, cuya directora artística, Sato Moughalian, estaba interesadísima en la música española. Nuestro convencimiento era, y es, que la mejor manera de promover la música española en Estados Unidos es con orquestas y músicos norteamericanos y en sus salas de más prestigio, lugares como el Carnegie Hall y el museo Guggenheim. Luego, repetimos los programas con mi PostClassical Ensemble en Washington. Me siento orgulloso de haber reunido a un equipo tan brillante, que sigue todavía en marcha y evolucionando, y por haber contribuido a la presencia de la música española en ese país.

Ha trabajado con orquestas universitarias y grandes agrupaciones internacionales. ¿Qué le enseñan los músicos jóvenes que no le enseñan los profesionales consagrados?

Trabajar con músicos jóvenes es siempre muy gratificante porque están ávidos de experiencias musicales nuevas y se entregan totalmente. En nuestros 22 años de andadura, tengo el privilegio de haber seleccionado para PostClassical Ensemble músicos del máximo nivel que se entregan al 100 % en nuestros programas. Todos pertenecen a las agrupaciones sinfónicas más importantes de la zona, como la Sinfónica Nacional, Orquesta de la Ópera, Sinfónica de Baltimore…, pero encuentran en nuestras propuestas elementos nuevos que les devuelven la espontaneidad de sus años jóvenes. Para un director, poder combinar estas dos experiencias es invaluable.

Si pudiera invitar a cenar a tres compositores —vivos o muertos—, ¿a quiénes sentaría en la mesa y qué tema abriría la conversación?

Sería muy divertido tener en la misma mesa a Haydn, Stravinski y Falla. No creo que haya tres compositores de personalidades más dispares y que, sin embargo, hacen uso del humor de manera magistral en sus obras. Respecto al tema de conversación, como dice la frase atribuida a Brahms: “Presentadme banqueros y hombres de negocios para hablar de música porque cuando me junto con músicos solo hablamos de dinero”.

Por último, ¿qué consejo le daría a un joven director que hoy se sienta en una butaca, como usted en 1978, y sueña con estar algún día en el podio?

Que asuma riesgos. No hay recetas, pero un joven director tiene que dirigir lo máximo posible para formarse. Definitivamente, hay que “salir a la calle” y no esperar a que el teléfono suene ofreciendo un concierto. Eso significa estar en contacto constante con directores musicales, orquestas y programadores. El “no” tiene que desaparecer de su vocabulario. En los lugares más imprevistos puede surgir una oportunidad. Obtener un premio en un concurso de dirección o conseguir un buen agente facilitan mucho ese proceso. Dirigir una orquesta es una de las mayores satisfacciones a las que puede aspirar un ser humano.

Si te ha gustado este posts sobre “Artista del mes: Ángel Gil-Ordóñez» seguramente te interesará…

Artista del mes: Nelson Goerner

En esta ocasión dedicamos la sección “Artista del mes” a Nelson Goerner, pianista de repertorio clásico nacido en Argentina en 1969 y afincado en Suiza desde hace varias décadas.

Continuar leyendo «Artista del mes: Nelson Goerner»Artista del mes: María del Ser

Nuestra sección está dedicada en esta ocasión a María del Ser Guillén, destacada profesional en el ámbito de la educación musical y la interpretación de instrumentos históricos. Su trayectoria refleja una combinación única de experiencia en pedagogía musical y especialización en música antigua.

Continuar leyendo «Artista del mes: María del Ser»Artista del mes: Silke Ribes

En esta ocasión nos entrevistamos con la joven pianista alicantina Silke Ribes. Nacida en Dénia el 22 de octubre de 2003, asombra por su gran trayectoria musical pese a su juventud.

Continuar leyendo «Artista del mes: Silke Ribes»Artista del mes: María Valverde

María Valverde es una joven pianista, apasionada de la divulgación y la educación musical. Más allá de tocar el piano, su actividad abarca la creación de contenido en internet, charlas en programas de radio y pódcast, entre otros.

Continuar leyendo «Artista del mes: María Valverde»Artista del mes: Xavier Sabata

Este mes dedicamos nuestra sección a Xavier Sabata, uno de los contratenores mejor dotados vocalmente y considerado como uno de los cantantes más versátiles de su generación. Su voz y su estilo fresco y natural se adaptan perfectamente tanto al repertorio de música barroca como al contemporáneo.

UN CONTRATENOR CON GRANDES DOTES TEATRALES

Nacido en Avià (Barcelona) en 1976, Xavier Sabata se graduó en interpretación teatral en el Instituto del Teatro de Barcelona y, posteriormente, estudió canto en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Continuó perfeccionando su técnica en la Musikhochschule de Karlsruhe (Alemania), donde tuvo como profesores a Hartmut Höll y Mitsuko Shirai.

Antes de especializarse en canto clásico, Xavier Sabata era un nombre conocido en teatro y televisión. No obstante, a los 26 años decidió orientar su carrera hacia la ópera.

En 2005, alcanzó proyección internacional junto a William Christie y su programa Le jardin du voix. De esta colaboración también surgieron grabaciones discográficas, tales como L’incoronazione di Poppea (Monteverdi), La Didone (Cavalli) y Sant’Allesio (Stefano Landi).

Su repertorio está muy centrado tanto en el Barroco como en la música contemporánea. Gracias a su formación en arte dramático, es capaz de enfrentarse con gran éxito de público y crítica a repertorios de música teatralizada.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Son conocidas sus colaboraciones con grupos de renombre (Europa Galante, Collegium 1704, Venice Baroque Orchestra, I Barocchisti, Al Ayre Español, El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Il Pomo d’Oro, entre otros).

Ha trabajado bajo la batuta de directores de la talla de Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Gabriel Garrido, Fabio Bonizzoni, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Xavier Díaz Latorre, Ivor Bolton, George Petrou, Riccardo Minasi, Harry Bicket y Christopher Moulds.

Además de ser un habitual del Teatro Real de Madrid y del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, su gran calidad vocal lo ha llevado hasta los mejores teatros de ópera del mundo: Théâtre des Champs-Elysées y Opéra Royal de Versailles (Francia), Grand Théâtre de Ginebra y Opéra de Lausanne (Suiza), Theater an der Wien (Austria), Teatro La Fenice de Venecia (Italia), Badisches Staatstheater Karlsruhe (Alemania), Opera Rara en Cracovia (Polonia).

Ha ofrecido conciertos en auditorios como el Concertgebouw (Ámsterdam), Barbican Center (Londres), Lincoln Center (Nueva York), Kennedy Center (Washington D.C.), Chaikovski Hall (Moscú), Auditorio Nacional (Madrid) y Palau de la Música (Barcelona), entre otros.

Cuenta con una extensa discografía firmada por sellos como Virgin Classics/EMI, Decca, Harmonia Mundi Iberica y Aparté. Sus grabaciones incluyen óperas de Händel (Faramando, Arminio, Ottone). Su álbum más reciente, Catharsis, se centra en rarezas de la ópera de comienzos del siglo XVIII.

NUESTRA ENTREVISTA CON XAVIER SABATA

A continuación, podéis leer todo lo que nos contó Xavier Sabata sobre su carrera musical en el mundo de la ópera. Esperamos que os guste.

1. Tu rango vocal es uno de los más peculiares en la música clásica. ¿Qué te atrajo de convertirte en contratenor y cómo descubriste esta tesitura?

Mi camino al contratenor fue, en gran medida, una cuestión fisiológica. Comencé intentando desarrollar una voz de barítono, que parecía la extensión natural de mi voz hablada. Sin embargo, al intentar subir a notas más agudas, mi voz cambiaba automáticamente a falsete en una zona de mi registro que era bastante cómoda.

Fue una revelación de lo que era mi tesitura natural. Después, casi por casualidad, descubrí un disco de “Julio César”, de Händel, con los contratenores James Bowman y Dominique Visse. Fue algo totalmente inesperado y fascinante; esa sonoridad inusual y rara, casi como de “unicornio”, me atrapó por completo. Comprendí que lo mío era el contratenor y, desde entonces, me lancé a desarrollarme en esta tesitura poco común.

2. El repertorio para contratenor suele asociarse al Barroco. ¿Qué retos y placeres encuentras al interpretar a compositores como Händel o Vivaldi, y cómo lo comparas con el repertorio contemporáneo?

Efectivamente, más del 90% de nuestro repertorio pertenece al Barroco y, en menor medida, al primer clasicismo. Aunque, cada vez más, están surgiendo obras contemporáneas para contratenores, lo cual agradecemos mucho porque expande nuestras posibilidades artísticas.

La música barroca es virtuosa y técnicamente desafiante: hay coloraturas, pasajes de legato y arias de una gran delicadeza que exigen control. No obstante, me fascina encontrar la profundidad psicológica en cada personaje. Aunque el Barroco parece a veces lejano y “artificial” en su estilo, mi obsesión es humanizar cada rol, mostrar qué hay detrás de esas voces extraordinarias.

La música contemporánea tiene puntos en común con el Barroco, ya que también busca teatralidad y, a veces, un realismo escénico. Sin embargo, el lenguaje musical es mucho más arriesgado y vanguardista. Personalmente, cuando trabajo repertorio contemporáneo o del primer Barroco, como Monteverdi o Cavalli, me siento igualmente motivado, puesto que el trabajo es similar: familiarizarme con la intención del compositor y extraer la humanidad y la fragilidad que hay en cada estilo.

3. Has colaborado con directores de orquesta de renombre. ¿Cómo influye la relación con el director en la interpretación de un rol tan particular como el de contratenor?

Hace un par de décadas, cuando comenzaba mi carrera, los contratenores éramos vistos como algo extraño, incluso entre los propios directores. En aquellos años, muchos no especializados en Barroco nos miraban con cierta curiosidad, casi como a un “unicornio” y, a menudo, nos trataban con algodones, como si nuestra voz no pudiera ofrecer la misma flexibilidad que una mezzo o un tenor.

Esto ha cambiado mucho; hoy los contratenores estamos mejor comprendidos y los directores suelen saber cómo trabajar con nosotros. Esto nos permite una relación más normalizada y una colaboración mucho más directa y enriquecedora en términos interpretativos.

4. ¿Qué papel juega la tecnología en tu preparación vocal?

Diría que muy pequeño. En mi preparación, la tecnología se limita al uso ocasional de espectrogramas para analizar cómo se forman mis vocales y cómo se agrupan los armónicos en mi voz, especialmente cuando busco el “formante del cantante”, esa acumulación de armónicos que proyecta la voz en un espacio grande y la hace sonar sin esfuerzo.

Más allá de esto, no dependo de la tecnología; incluso, si usamos un piano eléctrico en los ensayos, yo prefiero métodos tradicionales. En ocasiones, grabo una clase o ensayo para analizarlo después, pero mi entrenamiento vocal sigue siendo principalmente un trabajo físico y auditivo directo.

5. Eres un artista que se mueve con soltura entre lo operístico y lo teatral. ¿Cómo equilibras estos dos mundos en tu trabajo? ¿Sientes que la interpretación teatral enriquece tu forma de cantar?

Es una gran satisfacción escuchar eso. Creo que mi inclinación teatral “viene de fábrica”. Soy un intérprete que no teme sacrificar, en ocasiones, la pureza de la voz en pro de una mayor credibilidad del personaje. A lo largo de los años, he aprendido a equilibrar mi teatralidad y a adaptarla a distintos estilos.

Si interpreto un rol que requiere pureza en la línea, como en el primer clasicismo, modero mi teatralidad en función de la estética. La formación teatral me ha hecho un cantante más preparado y versátil, capaz de abordar cada rol con una comprensión profunda tanto en lo vocal como en lo escénico.

6. En la época barroca, los castrati dominaron los escenarios. ¿Cómo manejas las comparaciones con estos legendarios cantantes?

Para ser sincero, ignoro esas comparaciones. Los castrati y los contratenores somos fenómenos diferentes. Nadie sabe con certeza cómo sonaban los castrati, y los estudios sugieren que su sonido probablemente nos parecería extraño hoy en día.

En aquella época, la técnica vocal era menos homogénea y se jugaba más con los registros, lo que hoy nos resultaría chocante. Por eso, no tiene sentido hacer comparaciones; mi enfoque está en mi desarrollo como artista y en presentar un trabajo que me represente a mí, no a una estética del pasado.

7. Has interpretado personajes que abarcan desde reyes hasta villanos. ¿Cuál ha sido el más desafiante y por qué?

Los personajes que me resultan más difíciles son aquellos a los que el director de escena no da suficiente profundidad. Cuando, simplemente, me dicen que el personaje es “noble” o “bueno”, siento que se me queda corto. No es distinto a poner una etiqueta, como decir de un niño que es “bueno” o “malo”. Es demasiado genérico.

Sin embargo, cuando trabajo con directores que entienden la complejidad humana y profundizan en la psicología del personaje, incluso un héroe puede ser un desafío enriquecedor. No se trata de juzgar al personaje, sino de encontrar lo humano, las emociones reales que hacen a esa figura creíble en escena.

8. ¿Crees que el piano tiene un rol subestimado en la música barroca? ¿Cómo te gusta trabajar con pianistas en tu repertorio?

No diría que está subestimado, sino que la música barroca gana mayor autenticidad y resonancia con criterios históricos y con los instrumentos originales. Aunque me gusta trabajar con pianistas, prefiero reservar el piano para repertorio específicamente pianístico, como en el caso de Winterreise. En ese contexto, el piano se convierte en un compañero expresivo, que me permite explorar una sonoridad y una poesía distintas.

Trabajo bien con los pianistas que entienden la música desde una escucha profunda y una construcción poética, como aprendí en la Escuela de Lied de Karlsruhe. Lo esencial es que la pieza crezca en complicidad sonora, no en la imposición de decisiones de dinámica, y el piano es un gran aliado en este tipo de colaboración.

9. En la ópera, donde la excelencia técnica es esencial y el margen de error es pequeño, ¿cómo manejas la presión y la competencia?

La competencia es una cuestión de perspectiva; existe solo si uno la permite. Cuando trabajé en una de mis primeras óperas, Sant’Alessio, de Landi, compartí escena con nueve contratenores y la prensa nos preguntaba si había rivalidad.

Para mí, la competencia nace de compararse con otros, lo cual nunca ha sido mi enfoque. Prefiero concentrarme en hacer mi trabajo lo mejor posible, en trabajar bien con el equipo y en sentirme preparado y en paz con mi calidad artística. La competencia más dura es la interna, la exigencia de subir cada vez más el nivel en cada rol, y esa es la que prefiero afrontar.

10. Por último, si pudieras hacer un dueto con cualquier artista, vivo o muerto, ¿quién sería y qué obra cantaríais juntos?

Es una pregunta fascinante. Me encantaría cantar con Anohni, cuya música me ha cautivado desde que era Antony and the Johnsons. Sería extraordinario poder colaborar con ella, independientemente de la obra.

Y en el ámbito clásico, me gustaría hacer un dueto con Elīna Garanča, cuya voz considero una de las más bellas y técnicamente sólidas de la historia. Siempre he soñado con cantar junto a ella; estoy seguro de que sería una experiencia incomparable.

Si te ha gustado este posts sobre “Artista del mes: Xavier Sabata” seguramente te interesará…

Artista del mes: Alberto Mira

En esta ocasión, nuestra sección no está dedicada a un pianista o compositor propiamente dicho, pero podemos decir que Alberto Mira es todo un renacentista del siglo XXI.

Continuar leyendo «Artista del mes: Alberto Mira»Artista del mes: Mario Marzo

Actor, pianista y podcaster, Mario Marzo nació en Madrid en 1995. Hijo de pianistas, se puede decir que lleva la música en la sangre. Comenzó a estudiar piano con sus padres a la edad de seis años. A los 18 años, obtuvo el grado Profesional de Piano con la distinción de Premio Extraordinario Fin de Grado en las especialidades de piano, música de cámara y acompañamiento.

Tras finalizar los tres primeros cursos de Grado Superior con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuó su formación en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” de Berlín.

Este multifacético joven se dio a conocer al gran público a los trece años, cuando entró a formar parte del elenco de la serie televisiva Los protegidos. Fruto de la casualidad, pues la productora buscaba un actor joven que supiera tocar el piano, a partir de ese momento combinó la actuación con la música.

Su maestría al piano se ha visto recompensada con numerosos galardones, como los obtenidos en el concurso Veguellina de Órbigo (León) y el concurso Intercentros (Comunidad de Madrid).

Ha actuado como solista con la banda de música del Conservatorio Profesional de Música de “Amaniel” y junto a la orquesta sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la batuta de Jesús Amigo. Además, lo hemos podido ver en recitales como los de la Hammerklavier International Series de Barcelona y el Steinway Hall de San Francisco, entre otros. También grabó un recital de piano y música de cámara en el ciclo “Jóvenes Intérpretes”, de Radio Nacional de España.

En la actualidad combina su faceta de padre de gemelos con la de pianista y creador de contenido. Presenta dos pódcast con gran número de seguidores, que no le pierden la pista en las redes sociales.

NUESTRA ENTREVISTA CON MARIO MARZO

A continuación, puedes leer todo lo que nos contó Mario Marzo durante la entrevista con Hinves.

1. Pianista, daltónico e influencer: ¿cuál de las tres facetas pesa más en tu día a día?

Daltónico, sin duda. Combino mal la ropa, les enseño mal los colores a mis hijos… Las facetas artísticas tienen más o menos peso en mi vida, dependiendo de los proyectos, pero ver el cielo rosa es para siempre.

2. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un piano?

Con la música de piano, escuchar el tercer concierto de Rachmaninov interpretado por Martha Argerich durante un viaje en coche con mis padres a Cádiz. Yo tenía cuatro años y cantábamos juntos el primer movimiento de principio a fin.

Con un piano como tal, era el Yamaha de mi casa, recuerdo a mi padre y a mi madre sentados a él, dando clase a sus alumnos. Mi padre dice que yo me dormía las siestas bajo el piano con ocho meses, pero no lo recuerdo. Tendremos que creerle.

3. En tus redes sociales combinas contenido mainstream con otro de índole musical. ¿A la gente joven le interesa la música clásica?

Mucho más de lo que pensamos. Es cierto que hay muchísima más gente joven a la que no le interesa la música clásica que a los que sí, pero eso no significa que los jóvenes no quieran emocionarse, no se sorprendan ante el virtuosismo o que les parezca cosa de viejos.

Tienen mucho más acceso a la música del que teníamos cuando yo tenía siete años y viven con pasión lo que les gusta. Ahora falta echarles una mano y mostrarles el maravilloso mundo que la música les puede abrir.

4. Ves en una estación de tren un piano vacío. Te sientas. ¿Qué sería lo primero que empezarías a tocar y por qué?

A mis 18 años aprendí por las malas que si tocas uno de esos pianos, puedes perder un tren. En la estación de trenes de París, encontré un piano y me puse a tocar el Scherzo 3 de Chopin, que estaba estudiando por aquel entonces.

No lo tenía memorizado por completo y las partes más complicadas no las tenía “en dedos”, pero aproveché la oportunidad para estudiarlo un poco. Agrupé a un pequeño público que me aplaudía en las pausas, empecé a tocar otras piezas, la sesión de estudio comenzó a convertirse en un recital… y nunca llegué a la cena a la que me habían invitado.

5. ¿Sientes prejuicios por parte del mundo de la música clásica al ser pianista e influencer?

Muchos, pero los entiendo. Uno de los atributos que siempre me han alabado es ser un artista “interdisciplinar”, cualidad que considero me convierte en mejor profesional. Estudiar las sonatas de Beethoven me hace mejor actor; los rodajes y un guion hacen que toque mejor a Schumann.

Pero, curiosamente, creo que también es una cualidad que juega en mi contra. Me consta que varios directores y programadores no me han escuchado “porque es actor”. Prefieren a un pianista que solo tenga el piano y que, si su nombre les suena, sea por lo que hacen en la música. Entiendo la reticencia, pero me encantaría que me escucharan.

6. En 2024, ganaste el premio Ondas al mejor pódcast revelación con “¿Quieres ser mi amigo?”. Este mes estrenas tu siguiente pódcast, “El vomitorio”, que casualmente es un pódcast de música. ¿Está el público mainstream preparado para escuchar un pódcast de música clásica?

“El vomitorio” es un pódcast de arte que pretende descubrir al público esas historias y curiosidades que querrán contarles a sus amigos. Los primeros episodios han sido grabados en colaboración con la Quincena Musical de Donosti y Les Arts, en Valencia, pero nuestro objetivo es comunicar, siempre con pasión y emoción, desde las obras maestras de la música clásica hasta las galerías de los mejores museos del mundo.

El nicho de público de pódcast apasionado por la divulgación es el tercer mercado más grande dentro del mundo de las ondas. La gente quiere aprender, quiere conocer y quiere descubrir. Cómo Beethoven plantó cara a Napoleón, la leyenda de Mendelssohn, un carnicero y Bach… Son historias increíbles que entretienen y ayudan a comprender mejor el contexto.

7. Si alguno de tus hijos quisiera ser pianista, ¿qué consejos le darías y de qué forma te gustaría que encauzara su educación?

Como me dijo mi madre cuando le comenté a los seis años que quería tocar el piano: “¿Por qué no eliges un instrumento más fácil?”

8. ¿Por qué la ambición de ser solista está tan extendida entre los pianistas?

Todos queremos ser como nuestros ídolos. Los pianistas tenemos tanta variedad a la que admirar que nos aseguramos enamorarnos platónicamente de la figura de un solista. Te puede gustar Gould, Richter, Schiff, Trifonov… Hay mucho donde elegir y verse reflejado.

9. Tres libros y tres películas que todo el mundo debería leer o ver.

Los tres libros que recomiendo son Ensayo sobre la ceguera, Meditaciones de Marco Aurelio y Sapiens: de animales a dioses. Como películas, Blue Valentine, Cinema Paradiso y Parásitos.

10. Un deseo que le pides a la vida para los próximos años.

Que me siga apasionando tanto mi trabajo. Espero no perder nunca las noches sin dormir por la emoción que me provocan los proyectos en los que trabajo.

Si te ha gustado este posts sobre “Artista del mes: Mario Marzo” seguramente te interesará…

Artista del mes: Patrick Alfaya

Nuestra sección “Artista del mes” cuenta en esta ocasión con una entrevista a Patrick Alfaya, una de las grandes figuras dentro de la gestión de la música clásica.

Continuar leyendo «Artista del mes: Patrick Alfaya»Artista del mes: Enric Martínez-Castignani

En esta ocasión, dedicamos nuestra sección “Artista del mes” al barítono italo-español Enric Martínez-Castignani, graduado en Canto y Dirección Orquestal por la Musikhochschule Heidelberg-Mannheim (Alemania).

Continuar leyendo «Artista del mes: Enric Martínez-Castignani»Artista del mes: Sabina Puértolas

En esta ocasión, dedicamos la sección a Sabina Puértolas, una de las sopranos españolas con mayor proyección internacional, aclamada por sus interpretaciones de un extenso repertorio, que incluye ópera, música barroca y zarzuela.

Continuar leyendo «Artista del mes: Sabina Puértolas»Artista del mes: Salvador Vázquez

En esta ocasión, dedicamos la sección “Artista del mes” a Salvador Vázquez, uno de los artistas más vibrantes y carismáticos de la nueva generación de directores de orquesta en España.

Continuar leyendo «Artista del mes: Salvador Vázquez»